御柱祭

命がけの木落しと人々の絆が燃える、諏訪の大祭

2026/04/01 - 2026/06/14

6年に一度、長野県諏訪地方の静かな山里が、御柱祭の熱気と歓声で一変します。千年以上にわたり続くこの大祭では、山中で伐り出された巨大なモミの木が、村人たちの手で急斜面を滑り降り、諏訪大社の四隅に建てられます。木の香り、土と汗の匂い、地鳴りのような掛け声と歓声、そして命をかけて丸太にまたがる男たちの姿——御柱祭は、見る者すべての心を揺さぶる“生きた伝統”です。

祭りは「山出し」と「里曳き」の2部構成で、4月から6月にかけて数週間にわたり開催。全国から50万人以上が訪れ、スリルと迫力、地域の誇りを体感しに集まります。日本屈指の勇壮な祭りを味わいたい方、写真好き、文化と人の熱気を感じたい方におすすめです。

主な見どころ

山出し(木落し)

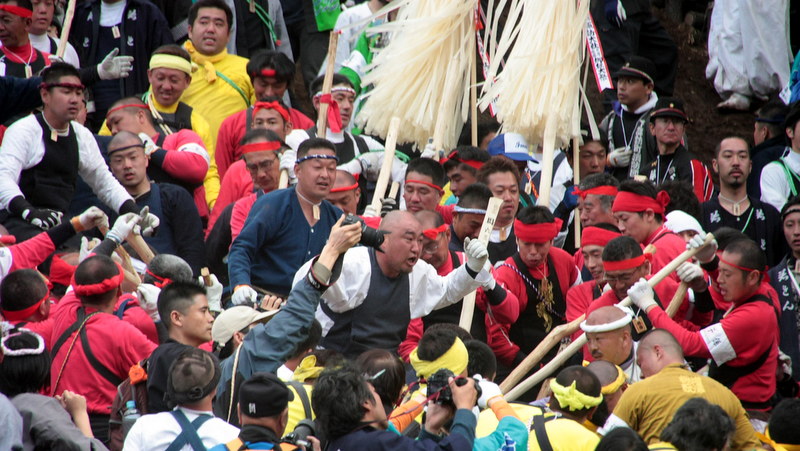

祭り最大の見どころは「山出し」。長さ16メートル、重さ10トンを超えるモミの巨木を、何十人もの男たちが山道を曳き下ろします。クライマックスは「木落し」。勇者たちが丸太にまたがり、ほぼ垂直の急坂を一気に滑り降りる姿に、観客からは歓声と悲鳴が上がります。木のきしむ音、泥や松葉の匂い、地響きのような「よいさ!よいさ!」の掛け声が山にこだまします。

里曳き(御柱建て)

里曳きでは、山から運ばれた御柱が町を練り歩き、賑やかな音楽や旗、華やかな衣装の参加者たちとともに諏訪大社へ。神社では綱と人力だけで柱を立ち上げる「御柱建て」が行われ、四隅に御柱がそびえ立つ瞬間には大歓声が響き渡ります。鈴の音や旗のはためき、太鼓のリズムが祭りの高揚感を盛り上げます。

衣装と装飾

参加者は赤・青・白の法被や鉢巻、たすき、家紋入りの衣装で彩られ、足元は白足袋や藁草履。手にはタオルを巻き付けて滑り止めにします。御柱にはしめ縄や紙垂、色とりどりの幟が飾られ、沿道も旗や提灯で華やかに彩られます。

文化・歴史的背景

御柱祭は1200年以上の歴史を持ち、諏訪大社の御柱(神域を守る柱)を新しく建て替えるために行われます。木を伐り、運び、建てる一連の行為が神の力を呼び込み、地域の繁栄や安全を祈願する重要な神事です。諏訪の人々にとっては家族や地域の誇りであり、世代を超えて受け継がれる人生の節目でもあります。

国の重要無形民俗文化財にも指定され、地元だけでなく全国から注目される一大イベントです。

参加者の声

「東京から友人と山出しを見に来ました。泥が飛び、みんなで声を合わせて…五平餅を食べながら大興奮!こんなに熱い祭りは初めてです。

豆知識

- 御柱は1本10トン以上、長さ16メートルにもなります。

- 寅年・申年(6年に一度)に開催されます。

- 木落しは日本一危険な祭りのひとつといわれています。

開催日程

御柱祭は6年に一度、長野県諏訪市の諏訪大社で開催されます。

開催日程は変更になる場合があります。最新の情報は公式サイトなどをご確認ください。

開催が近いお祭り

クケリ祭り スルヴァ ブルガリア

ブルガリアの冬を追い払う、精霊と火と鐘の祝祭

2026/01/22ディナギャン フィリピン

イロイロが誇る信仰・伝統・ダンスの轟く祭典

2026/01/22オーロラ・フェスティバル ノルウェー

北極の夜に音楽とオーロラが舞うトロムソの奇跡

2026/01/25バスクのカーニバル スペイン

バスク山間に響く“太古の音と春を呼ぶ祭り”

2026/01/26アップ・ヘリー・アー イギリス

シェトランドに炎とヴァイキングの誇りが燃え上がる夜

2026/01/29ウインタールード カナダ

氷と光と笑顔があふれるカナダ首都圏の冬のワンダーランド

2026/01/30ヴィアレッジョのカーニバル イタリア

巨大な紙粘土の傑作が織りなす壮観なパレード

2026/01/30カンデラリア祭 ペルー

チチカカ湖畔に響く信仰とフォルクローレの大舞踏祭

2026/01/31タイプーサム マレーシア

バトゥ洞窟を彩る、祈りと苦行の壮絶な巡礼祭

2026/01/31ジャイサルメール砂漠祭り インド

ラジャスタンの黄金の砂丘が色と文化で輝く日